人口動態とテクノロジーの進化がもたらすもの

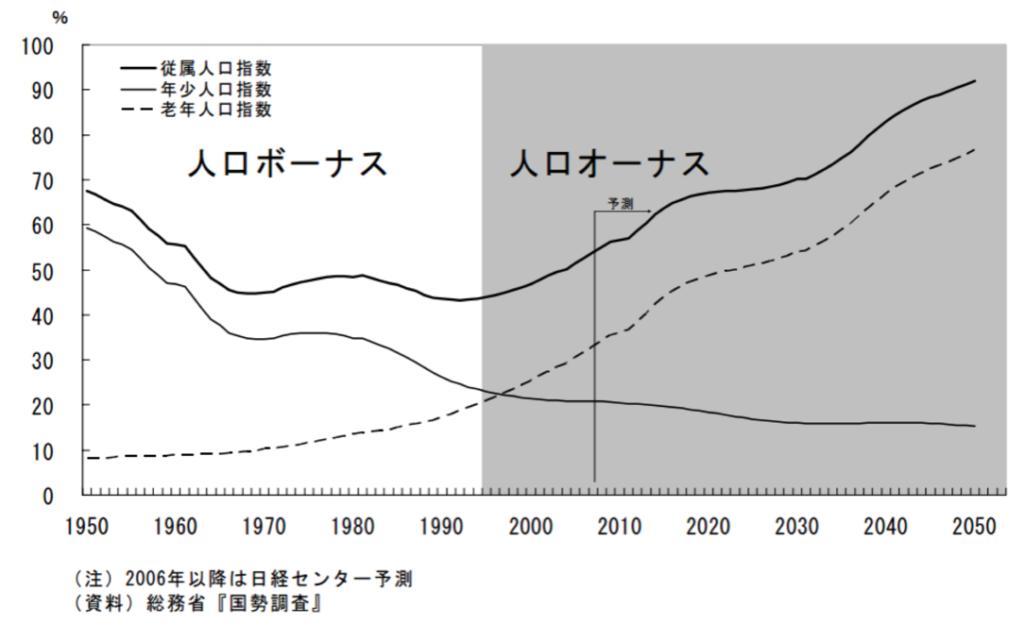

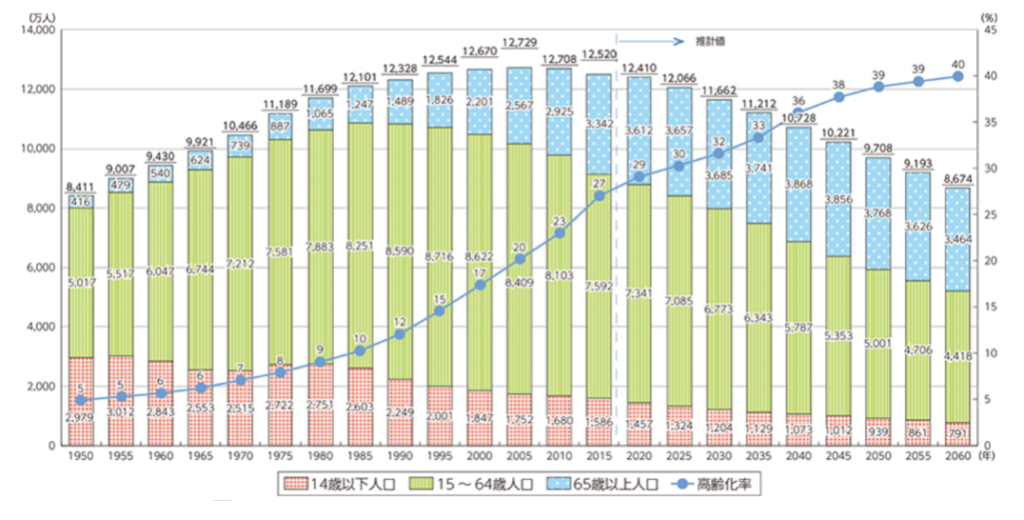

今まで日本は人口ボーナス期(人口増加期)であり、この期間に急速な製造業中心のビジネスモデルで高度経済成長を生み出しました。それらを支えたのが長時間労働・終身雇用・年功序列・定年制度などでした。そして、それらを土台として、young supporting old(=多くの若い人が少数の高齢者を支える)を軸とした社会保障のシステム(年金、医療保険、介護保険含む)をつくりあげてきました。

しかし、現在既に日本は人口オーナス期(人口減少期)に入り、これからは支える側の”young”は減り続けます。同時にテクノロジーの進化によって社会が変化するスピードが非常に早くなっています。「頑張れば成長できた」時代は終わりを告げ、あらゆるビジネスモデルは頭脳労働中心へと変化しています。

この世界的変化の中で日本が生き残るには、それぞれが今までの働き方を見直し、ひとの暮らしを支える社会保障システムも”all supporting all”(=みんなで社会を支える)を軸としたものに変革していく必要があります。

教育のあり方はもう変わった

ボーナス期とオーナス期、それぞれにおける教育のあり方について考えてみたいと思います。

人口ボーナス期、つまり人が増え続けるという社会状況の中で必要とされたのは、「より多くをより効率的に運営する」ための国家的な仕組みづくりであり、そのための教育も、国の用意する画一的な条件下で全員が同じ内容を学び、ベストな答えがあることを前提とした「正解を当てる力」「よりうまく情報を処理する力」をつけるためのものでした。

そして、医療保険や介護保険という社会保障制度のなかにその活動の中心をおいてきた医療・介護専門職における教育のあり方も、同様でした。みな同じような講義・講演を聞いて育ち、自らの疑問を掘り下げずに、質問には同じような答えを返す、というような職業専門家が増えてしまったのです。「資格」があれば将来安泰という、まさに日本人的思考はそれに拍車をかけたように思います。

しかし、医療介護の専門職が向き合う患者さん・利用者さんのニーズは多様化し、その方の望ましい日常の状態(=ウェルビーイング)がこれほど多様になってきている現在において、従来の画一的な教育から得たインプット・知識に頼る専門家は、もう行き場がなくなってきています。

人口オーナス期、つまり人が減る時代においては、画一化による効率は意味をなさなくなり、お互いが得意なことや自分の能力・アセットを持ち寄り、補完しあうことで、全体を支える必要がでてきます。

そこで求められるのは、一人一人それぞれ固有の個性であり、強みです。

そして、その強みをしっかり「発揮」できること、です。

そのような人材を生み出すためには、さまざまな知識や経験という素材を「編集する力」を養う必要があります。言いかえれば、納得解をつくる力、つなげる力、答えのない課題に挑戦する力、などの要するに「生き抜く力」をつける教育です。

それってどういう教育なのか?

もはや「教えれば育つ」ということではないとTRAPEは考えます。

学びのアップデートができる人材になろう

自らで「問い」を立て、そのために必要なアプローチを考え、具体的に挑戦、行動して、そこから初めて実践的、実際的な価値ある「学び」や「気づき」が得られるんだろうとTRAPEは思っています。

医療・介護専門職であれば、患者さん・利用者さんのウェルビーイングを追求し、自分のできる試行錯誤を繰り返し、それらをプロトタイプとして、”自分なりの価値の出し方“を身につけていく、ということです。

そのプロセスでは、当然、自分の強みや弱み、ウェルビーイングのあり方などを自問自答することになります。

そのプロセスに偉大な価値があります。

そこから得るものは、あなたが一生失うことのない財産だからです。

このTry&Errorのプロセスで、絶対にブレてはいけないのは

「目的は患者さん・利用者さんのウェルビーイングだ」

ということです。自分のいままでの知識・やり方は二の次なんです。

目的のためには、自分の過去の学びを捨て、目の前の利用者さんから学ばなければいけません。

これが、これからの職業的専門家に求められる「アップデート」の能力です。

職域独占や名称独占などの「専門的資格」などもう意味はないのです。

“(過去に)何を学んだか”ではなく

“(今目の前の)利用者さんの人生をよくできるか” が専門家としての価値の本質だということです。

オックスフォード大学准教授のマイケル・オズボーン氏は

「AIの進化によって仕事がなくなるわけではなく、仕事に求められる”スキル“が変わるんだ」と述べています。

地域共生を目指す日本では、ケアの領域でもコミュニティ・ベースド・アプローチが当然に求められます(=地域包括ケアの実践)。

そして、地域ごとに人口や文化、経済背景などが多様ななかで活躍できる人材となるためには、今までのような講義・講演を一方的に聞くことに依存した学びから、

自らの地域の現場での体験を教材に、日常的にそれらに対して小さいThink、Action、Learnを繰り返し、”気づき”を中心に自ら学ぶ環境・コミュニティに身を置き、同じ志をもった仲間と刺激しあって、自分をアップデートしていく真の学び

へと、転換しなければなりません。

それが実践できる医療・介護専門職は、自らの専門性と向き合う時間が増え、それが日々のやりがい・働きがいともに、患者・利用者のwell-beingの追求を通じた顧客満足度の向上も生み出すことになります。

そのような「人材・ひと」であふれる地域は可能性に満ち、”魅力的な共生社会”だと実感できるんだろうと思います。