―震災を乗り越え、新しい働き手を迎えた介護事業所の取り組み―

介護における生産性向上ガイドライン作成など、2017年から介護分野の生産性向上のためのさまざまな国の施策づくりで中心的な役割を担い、ウェルビーイングに溢れた介護事業所を創出するために「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる生産性向上伴走支援サービス「Sociwell(ソシウェル)」を展開している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、「令和6年度 石川県 介護助手活用促進業務」に採択され、介護助手活用に向けて5つの重点支援事業所への伴走支援を実施しました。その結果、介護事業所に「介護助手」として新たな働き手の導入ができ、現場のケアの質の向上につながりましたので、報告いたします。

【令和6年度 石川県「介護助手活用事業」とは】

石川県が主導する本事業は、介護職員の業務負担軽減を目的に、「介護助手」の活用を促進する取り組みです。特に震災の影響で離職者が相次ぎ、深刻な人手不足に直面している能登地域では、介護人材の確保が喫緊の課題となっています。

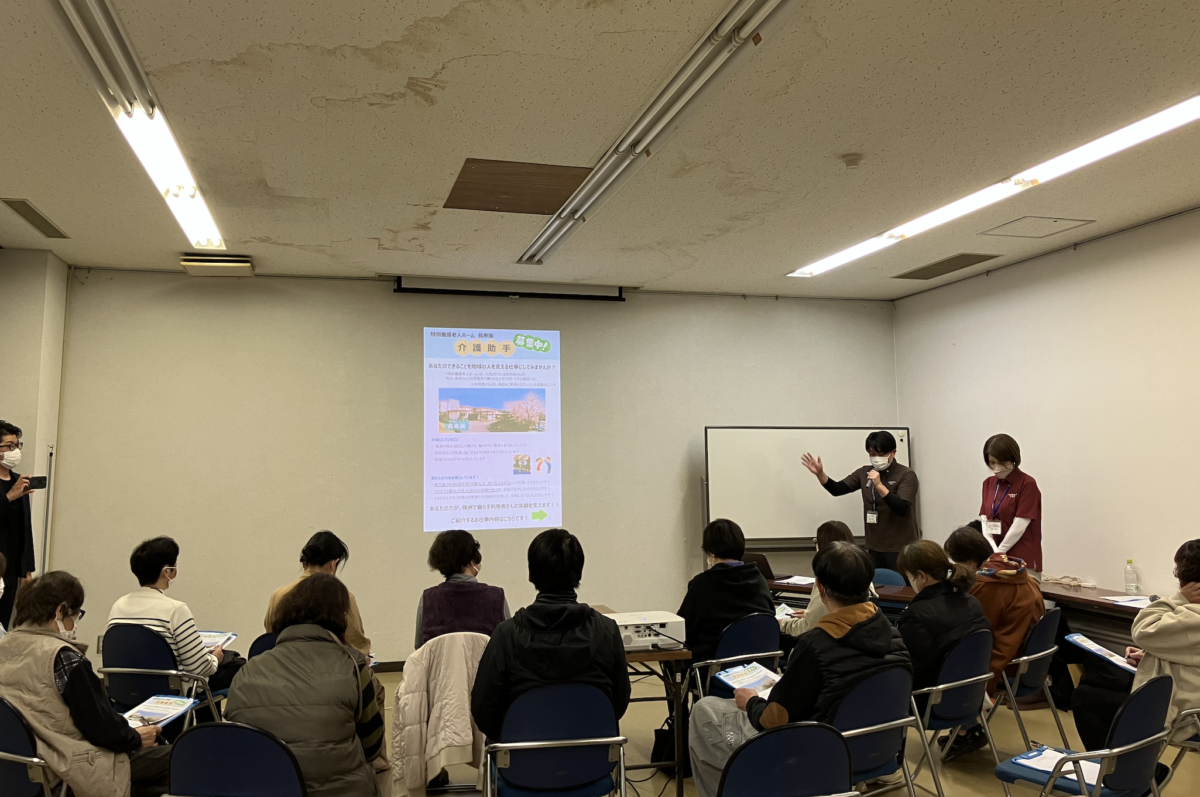

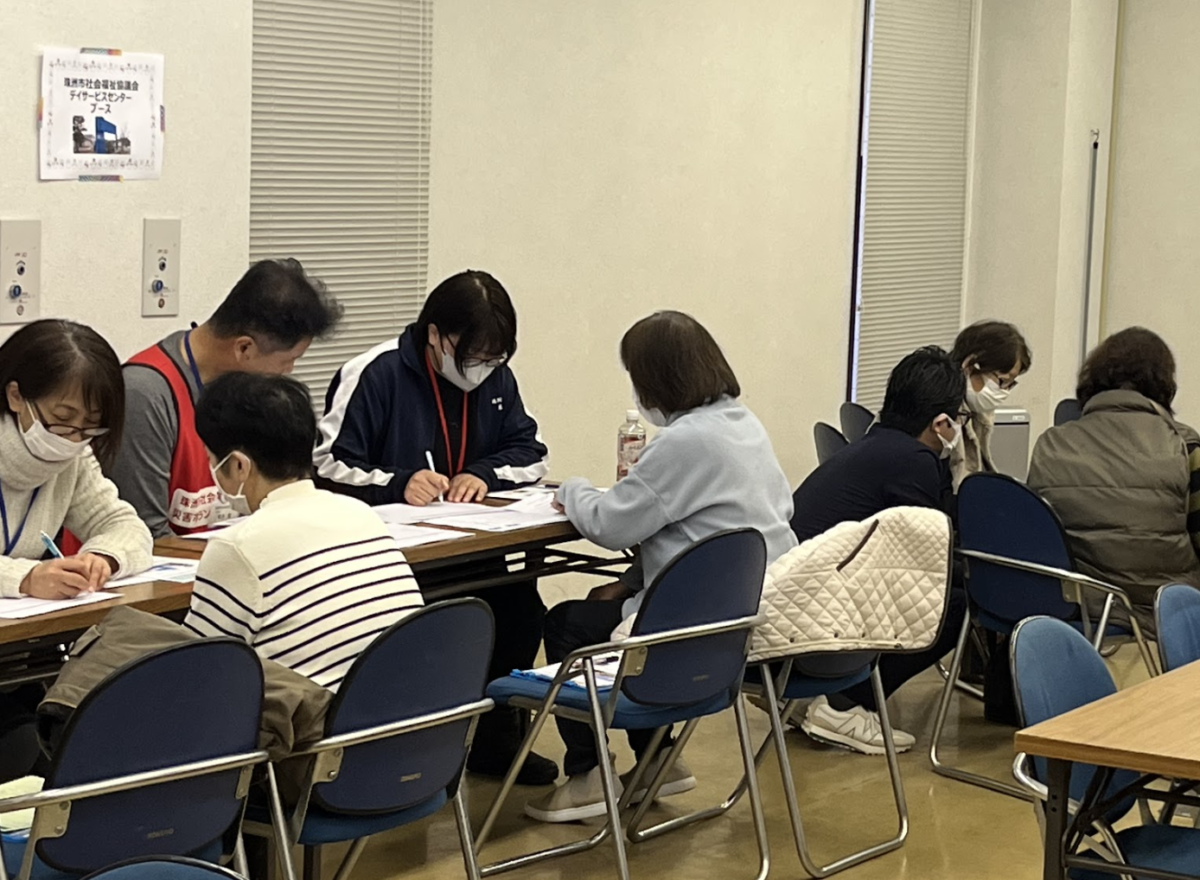

県内の介護事業所に対しては、セミナーや個別相談を通じて介護助手の導入をサポートしました。また、七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町の6市町では、伴走支援モデル事業所を選定し、より手厚い支援を行いました。

あわせて、求職者説明会を開催し、震災によって地域とのつながりを失った住民が、介護助手として活躍できる場を提供。地域の住民が高齢者を支える「能登モデル」を構築し、地域ぐるみで持続可能な介護体制の実現を目指す取り組みです。

【本事業で実施した具体的内容】

重点支援事業所への個別支援

対象:能登地域6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の事業所5事業所

- 現状把握や課題分析を通じて業務の見直しを実施し、介護助手導入を徹底サポート

- 介護助手導入に向けた求職者説明会の準備及び運営をサポート

- 介護助手導入後も継続的にサポートを行い、導入効果の検証を実施

- 成果を報告し、事業所同士の情報交換できる成果発表会の開催

セミナー、相談窓口通じた支援

対象地域:石川県全域の事業所が対象

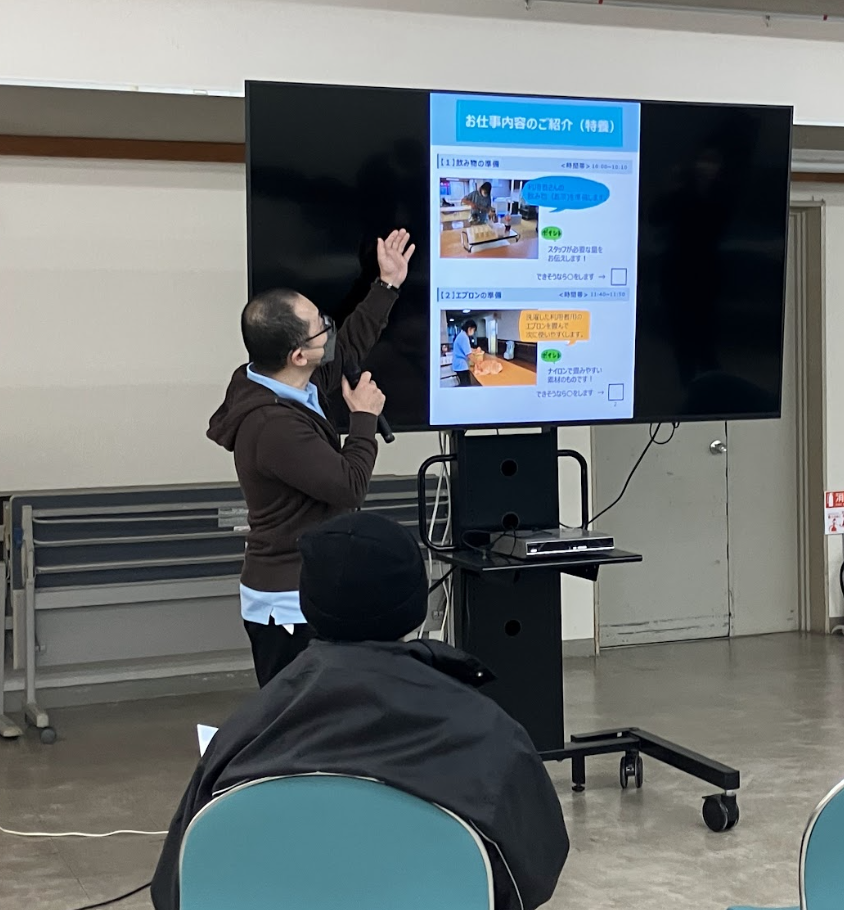

- 介護助手の導入準備、導入時、導入後フォローアップなど、フェーズに応じたセミナーを開催

- 取り組みの中で発生する悩みや困りごとを解消するため、オンライン相談窓口を設置しサポート

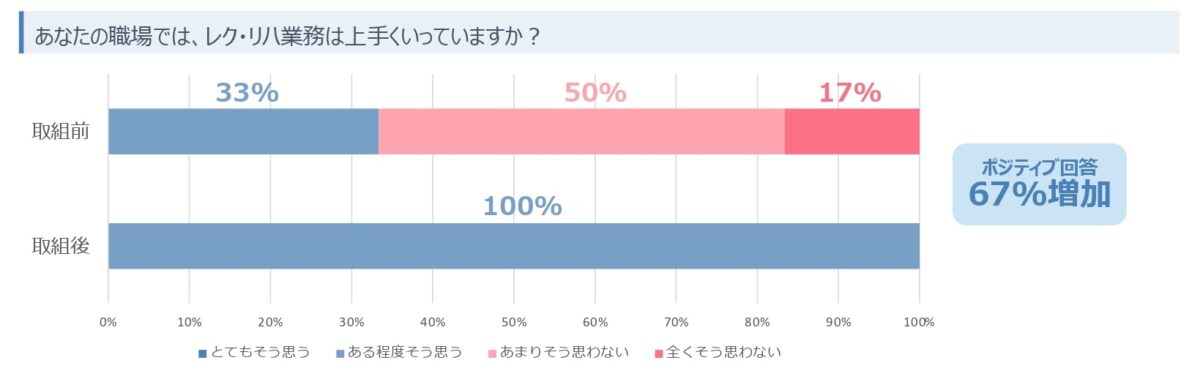

【5つのモデル事業所の取り組みと取り組み後の成果】

■社会福祉法人輪島市福祉会 特別養護老人ホーム あての木園

特養および併設のデイサービスの2事業所で介護助手の導入を進めた。輪島市で開催された求職者説明会では2名の参加があり、うち1名を採用。また、本事業と並行して、説明会のチラシを活用し、独自の募集チラシを作成。追加で1名の面接希望者が現れ、採用に至った。結果として、2つの事業所にそれぞれ1名ずつ、介護助手の配置が実現した。

介護職と介護助手の業務を明確に切り分けたことで、介護職員の業務にゆとりが生まれ、これまで手が回らなかったレクリエーションの実施などが可能になった。また、介護助手に業務を伝える過程で自身の業務を見直す機会となり、職員間で説明用のチラシを作成する中で「利用者主体のケア」について改めて考えるきっかけにもなった。このような経験は、職員の育成にもつながっている。

採用された介護助手は、震災の影響で前職を退職したが、新たな就労機会としてこの仕事に出会い、「ありがとう」と言ってもらえるやりがいを感じ、前向きな生活を取り戻しつつある。

■社会福祉法人緑会 デイサービスセンター せんじゅ・なでしこ

同一建物内にある2つのデイサービス(せんじゅ・なでしこ)では、連携しながら介護助手の導入を進めた。七尾市の求職者説明会には12名が参加し、4名を採用。

介護助手の受け入れにあたって、介護職員が協力して業務手順書を作成。この準備が定着支援につながり、職員間の対話も活発になった。結果として、業務のムリ・ムラ・ムダが軽減され、残業はほぼゼロに。介護職員からは「介護助手への意識的な声かけが職場全体の思いやりにつながっている」との声も上がっている。

介護助手も、介護職員の思いに応えようと努力を重ねており、他の助手の休みに代わって出勤を申し出るなど、前向きに業務へ取り組む姿勢が見られている。

■社会福祉法人長寿会 特別養護老人ホーム 長寿園

長寿園では、以前より介護助手を導入していたが、今回さらに2名の追加募集を行った。珠洲市での求職者説明会では13名が参加し、2名を新たに採用。

業務の棚卸しを行い、介護助手を含めた全職員の1日の動きを可視化。業務の重複整理や介護助手の役割明確化を通じて、介護職員にも「連携の重要性」や「介護助手の存在価値」を再認識する機会となった。このような準備を職員自身で行ったことにより、介護助手からは「雰囲気の良い職場で働けている」「利用者から感謝されてうれしかった」といった前向きな声が聞かれている。

■社会福祉法人長寿会 特別養護老人ホーム 第二長寿園

第二長寿園では、「利用者の当たり前の暮らしを支える」ことを大切にしている。しかし、震災後の退職者増加や職員の高齢化により、人手不足が課題となっていた。

そこで本事業を通じて、1日の業務を見える化し、専門職が行うべき業務と、介護助手などでも対応可能な業務を切り分けた。能登町の求職者説明会には9名が参加し、2名が面接を受けたが、今回は採用には至らなかった。

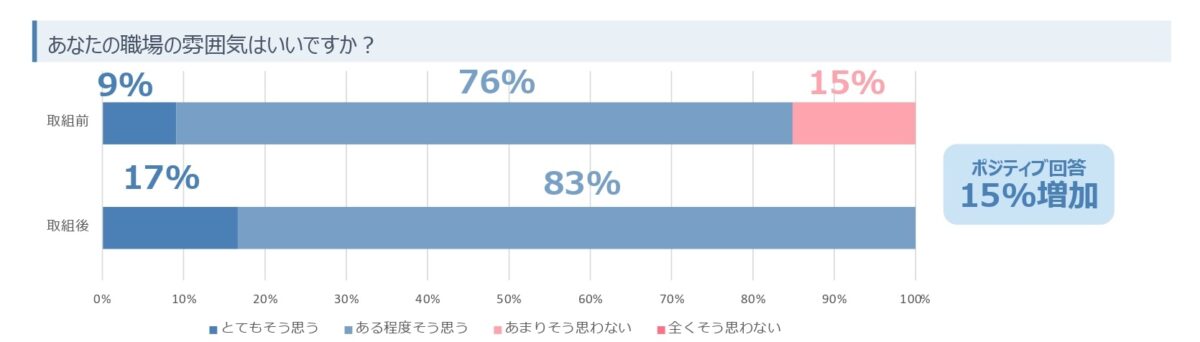

それでも、介護職員は役割分担の重要性に気づき、日々の業務を見直すことの意義を実感。職員の約75%がこの取り組みの意義を認めており、今後の継続的な取り組みへの基盤が築かれた。

■社会福祉法人 珠洲市社会福祉協議会 デイサービスセンター

震災前は市内3拠点でサービスを提供していたが、震災後は他施設を間借りし、1拠点で合同運営を行っている。設備が整わない中での介護助手導入は現場やリーダーにとって大きな負担であったが、自分たちでできることと、外部(TRAPE)に支援を求めたいことを明確にし、チャットや電話で密に連携しながら進めた。

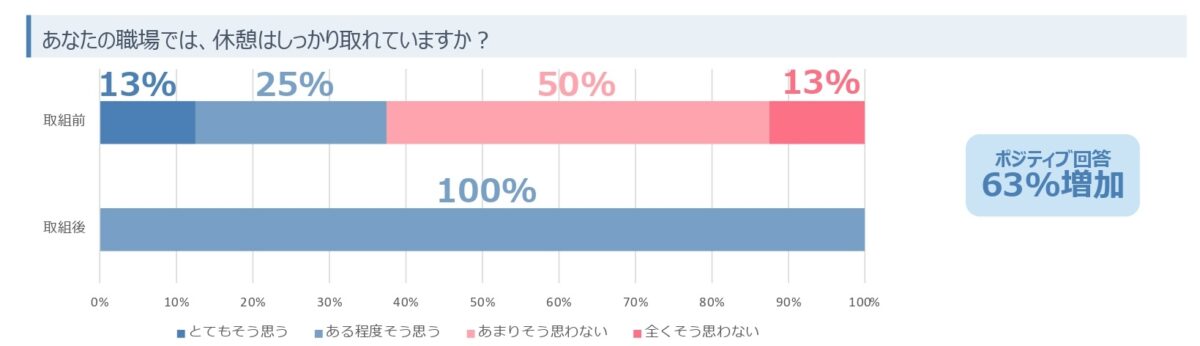

珠洲市の求職者説明会には13名が参加し、7名の採用に至った。間接業務を介護助手に委ねたことで、職員はしっかりと休憩を取れるようになり、仕事とプライベートの両面で充実感が向上。ビジョンを共有し続けたことで職場の雰囲気も改善し、「働きやすい」と感じる職員が増えた。経営層からも、リーダーやサブリーダーの自信と成長が確認されている。

住民説明会の様子

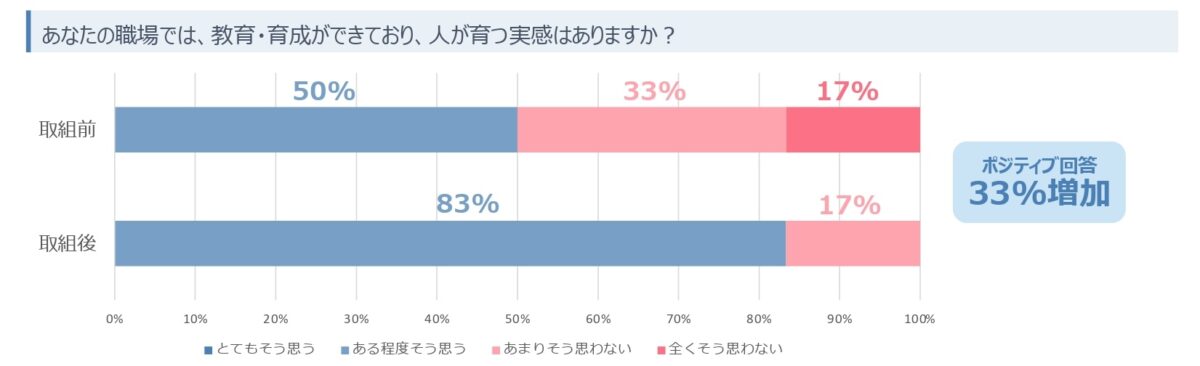

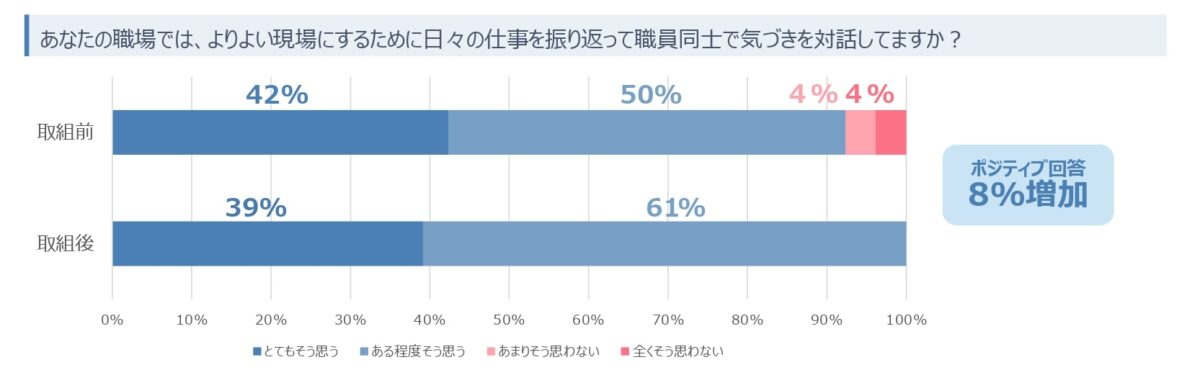

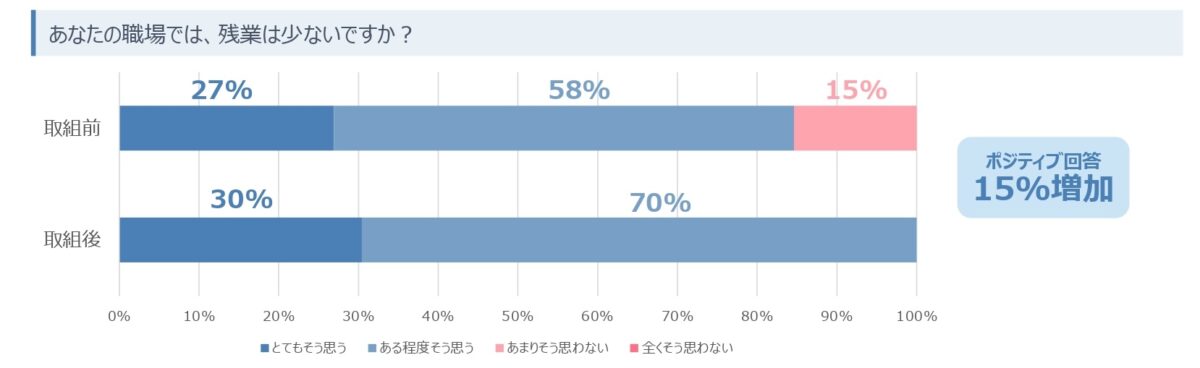

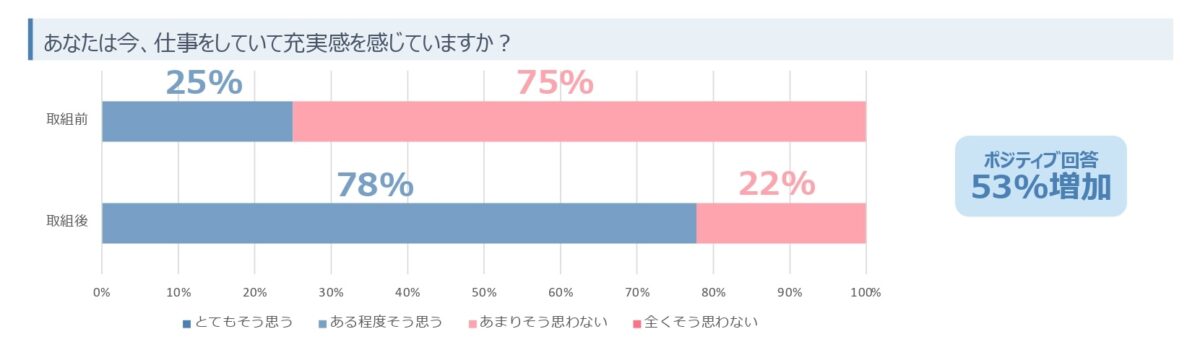

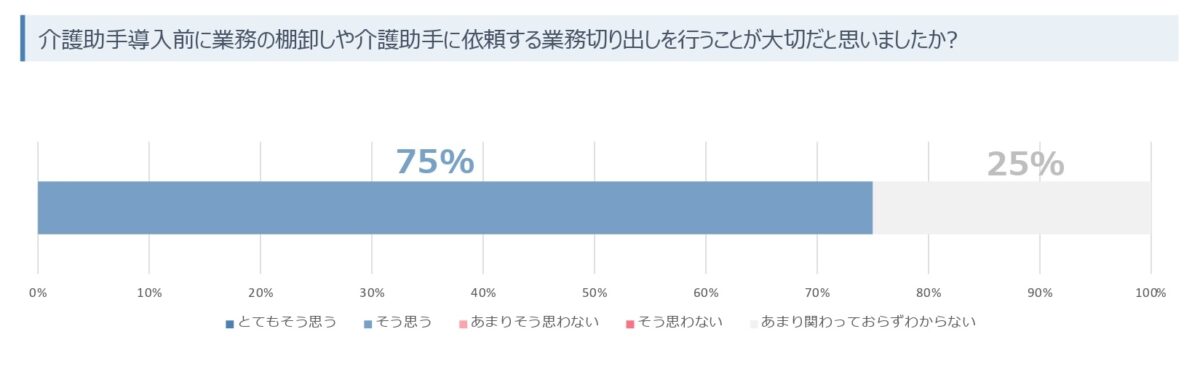

取り組み後の成果(一部)

【モデル事業所の職員の声】

- 職員を単に「募集する」のではなく、施設側から歩み寄り、関心を持ってもらえるような伝え方が大切だと気づいた

- 業務を見える化し、間接業務と直接業務を切り分けたことで、専門業務と非専門業務の認識が変わり、現場の業務内容がより明確になった

- 介護助手の業務を整理する中で、たとえば「入浴」ひとつを取っても細かな手順があることに気づいた。これをきっかけに、介護職の業務も難易度ごとに分割・整理すれば、新人育成にも役立てられると感じた

- 資格がなくてもできる業務が意外と多いことに気づいた。工夫次第でさらなる業務改善が可能だと思い、マスターラインを見直して新たなサービスの充実につなげたい

- 心に余裕が生まれたことで、話す時間ができ、職員同士のコミュニケーションが増えた

- 介護助手を大切な存在として捉え、意見を聞いたり、業務量に気を配ったりするようになった。この事業がなければ気づけなかったことであり、取り組んで良かったと実感している

- 介護職員が当たり前に行っていた業務の中に、実は専門職でなくても担える業務が多く含まれていたことに気づいた

- 介護職が専門的な業務に集中できるようになれば、その分、利用者一人ひとりに寄り添った個別ケアの実現に近づくと感じている

- 募集開始から現在まで、業務説明や指導、その様子の見守り・助言まで大変だったが、介護助手が必要な場面に入ってくれたことで、利用者の見守りが強化され、自分の業務にも余裕が生まれた

- 今回の取り組みを通じて、「伝えたつもりでも、実は相手には伝わっていない」ということに気づいた。今後は一方的に発信するのではなく、相手の受け取り方を意識し、対話を大切にしていきたい

- 職員全員が同じ思いでデイを盛り上げていくには、まず「それぞれがどんな思いを持っているか」を知ることが大切だと感じた

【モデル事業所の経営者の声のご紹介】

当施設は、震災前から職員不足に悩んでいました。合同説明会に参加してもマッチングがなく、職員募集をしても問い合わせがほとんどなく、応募があっても職場見学、職場体験後に採用に繋がらない状況でした。震災後職員が減ることがあっても増えることはなく、元気がなくなっていた時でした。

今回、説明会の後に独自の介護助手に絞ったチラシなのでより具体的な案内ができ効果があったと感じています。チラシの配布も法人で力を合わせ、さらにもう1名の採用に繋がったことは、大きな自信になりました。

これまで、直接的な介護(利用者の体に触れる介護)と間接的な介護と漠然と業務の仕分けをしていましたが、具体的な介護現場の職員からの意見を聞くと間接的な介護の範囲のイメージが変わり、より介護助手の業務の幅が広がると感じています。

介護助手や職員についても法人職員には変わりはありません。同じ法人の職員として地域の復興のために力を合わせて取り組んでいくことが必要であると感じました。

これまで、職員を募集しても応募がなかったり、本人の希望の時間と合わなかったり、合同説明会においても1人、2人程度が話を聞くくらいでした。しかし、業務を整理することで働く内容が明確になり、地域の人材の発掘につながったと感じます。思っていた以上に、介護助手の働く内容があること、専門的でなくても働こうと思う人がいることがわかりました。

取り組みにあたっては、仕事内容を職員全員で整理する機会になりました。専門職として時間を作るために介護助手が必要だということを理解してもらえて、多くの意見が出ました。求職者説明会に向けても求職者への説明のために写真や分かりやすい言葉、時間など具体的にわかるように一人でなくたくさんの職員が関わったことが良かったと感じます。

介護助手の導入によって、職員から利用者に時間が取れるとの話を聞いています。リーダーと職員同士も「介護助手をどうしていこうか」ということをとおして会話する機会が増えました。

【経営層としての関わり】

施設の日常生活には、家庭の生活と同じように間接業務も多く、生活する上でとても重要な業務です。そのため、これまでは職員不足もあり、介護職員も直接業務だけではなく、間接業務も含めて全体の業務を回すことが重要視される場面もありました。

今回改めて、専門職の介護職員としての直接介護を見つめ直す機会にもなったのではないかと思っていますし、管理職として専門職が働き甲斐のある環境を整えることが求められていると強く思いました。引き続き生産性向上に取り組んでいきます。

【取り組みへの手応え】

以前から介護助手は導入していましたが、モデル事業に取り組むことで、介護職員が改めて介護助手の役割を認識し、直接業務と間接業務の理解を深める機会となりました。特に業務の仕分け、タイムスタディなどが効果的だったと感じています。そして取組みの同時期にハローワークからの介護助手採用と復興推進隊の活用もあり、現場の取組みが目に見える形で業務に反映されているので、少しずつだが変化は起きていると感じています。今回の、介護職員、元々勤務されている介護助手双方の業務改善の機会にもなって、お互いの生産性向上につながっているのではないか。さらに、リーダーの想いが現場に伝わる機会ともなりました。

まだまだ、介護職員の直接業務の時間に余裕が持てるところまでには至ってはないですが、今後も介護助手を継続的に活用していくことで、「ありたい姿」に挙げたような時間が生まれると思います。地域の状況からも今後も介護助手の採用はあると考えられるため、効果的な受け入れができると感じています。

【経営層としての関わり】

今回の取り組みやアンケートを通して、改めて気持ちのある職員が多くいる事がわかり、どのように育成していくのかは自分達に責任があると再確認できました。

【取り組みへの手応え】

今回介護助手に任せる部分に○をつけるというステップがありました。それによって、これまで介護職員と介護助手であいまいになっていた部分が、どこまで任せるのかと明確になりました。

これまでは、生活を支える介護職員は、「利用者の生活全体を支える=全てが業務である」という考え方が強かったと思います。そのため、「忙しい」「大変だ」「人が欲しい」と思った時には、なんでもできる人が欲しいと考えがちでした。ただ、今回「介護助手」にフォーカスした取り組みに参加したことで、介護職の業務の中には、直接業務と間接業務という区分があり、どちらも大事なものだけれども、間接業務は専門職でなくてもできる。その間接業務を切り出して介護助手に頼むことで、介護職員が専門性を発揮する機会を作る、という新たな切り口を現場に示す機会になったと思います。

日々の業務に流されている中でも、本来の介護の専門職としての役割を再認識できている様子でした。しっかりと棚卸をし、現場に伝える事で、従来型でもいつか自分たちがやりたい介護が出来るのではないかと思うような考え方が聞かれました。

これまでは職員を応募しても、募集に対して、年1回応募があるかどうかだったので、法人内の他の事業所間の異動で対応していました。この事業では、7名の採用に繋がり、採用活動における手応えを感じました。

介護助手導入前に、業務の棚卸しや介護助手に依頼する業務の切り出しを行うことが大切だと思いました。現場の職員の中で話をすることで、職員自身の働きを意識することができたと思います。そして、実際に採用された介護助手の方が一所懸命に仕事する姿が職員にいい刺激を与えているように感じます。

これまでの介護助手導入の取組みにおいて、中心的に取り組んでくれた屋敷センター長にも変化があったと思います。特に、職場内で職員間のコミュニケーションが増えたと感じました。これからも現場と一丸となってより良いデイサービスを作っていってほしいです。

【石川県様からのコメント】

介護助手活用促進事業は、新たな人材確保、介護職員の負担軽減を目的としていますが、施設長、リーダーを中心として全体で業務の棚卸し、切り分けを考えることで、これまでの業務内容や時間の使い方、職員同士の関わり等見直す機会にもなりました。

取組前には、「今の状況を何とかしたい」、「どう進めてよいかわからない」と言う意見が多かったですが、一方で、現状を変えることへの抵抗や不安も抱いているとの声もありました。セミナー、説明会、個別相談、伴走支援を進める中で、気づきや共感につながり、変化を自分事と捉えている姿をみて、小さな一歩の積み重ねが、あるべき姿につながると感じております。

地震や豪雨の影響により、被害が顕著な能登地方の介護事業所をモデル事業所に選定しましたが、今回の取組みを多くのみなさまに活用していただくことを願うとともに、今後も介護現場の業務負担軽減、介護人材確保の推進に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。